Кракен зайти зеркало

Onion - Bitcoin Blender очередной биткоин-миксер, который перетасует ваши битки и никто не узнает, кто же отправил их вам. Onion - Harry71, робот-проверяльщик доступности.onion-сайтов. Сохраненные треды с сайтов. Шрифты меняются, от кракен прекрасных в восточном стиле, до Microsoft Word style. В этой Википедии вы найдете все необходимые вам ссылки для доступа ссылки к необходимым вам, заблокированным или запрещённым сайтам. Если быть точнее это зеркала. Именно по этому мы будет говорить о торговых сайтах, которые находятся в TOR сети и не подвластны блокировкам. Читайте также: Что делать если выключается ноутбук от перегрева. Это работает не только на просторах ОМГ ОМГ, но и так же на других заблокированных сайтах. Внезапно много русских пользователей. Для этого: Загрузите дистрибутив программы с официальной страницы команды разработчиков. Для того чтобы купить товар, нужно зайти на Omg через браузер Tor по onion зеркалу, затем пройти регистрацию и пополнить свой Bitcoin кошелёк. Ссылка на мегу. На этом сайте найдено 0 предупреждения. Только на форуме покупатели могут быть, так сказать, на короткой ноге с представителями магазинов, так же именно на форуме они могут отслеживать все скидки и акции любимых магазинов. Еще один способ оплаты при помощи баланса смартфона. Onion - Tor Metrics статистика всего TORа, посещение по странам, траффик, количество onion-сервисов wrhsa3z4n24yw7e2.onion - Tor Warehouse Как утверждают авторы - магазин купленного на доходы от кардинга и просто краденое. Зеркало сайта. В октябре 2021. В этом видео мы рассмотрим основной на сегодняшний день маркетплейс- Mega Darknet Market). Имеется возможность прикрепления файлов до. По. Org в луковой сети. Анна Липова ответила: Я думаю самым простым способом было,и остаётся, скачать браузер,хотя если он вам не нравится, то существует много других разнообразных. Готовы? Зарегистрирован, владельцем домена является нет данных, возраст сайта 13 лет. Отзывов не нашел, кто-нибудь работал с ними или знает проверенные подобные магазы? Просмотр. Приложения для смартфонов Самым очевидным и самым простым решением для пользователей iPhone и iPad оказался браузер Onion, работающий через систему кракен «луковой маршрутизации» Tor (The Onion Router трафик в которой почти невозможно отследить. Финальный же удар по площадке оказал крах биржи BTC-E, где хранились депозиты дилеров ramp и страховочный бюджет владельцев площадки. Полностью на английском. Onion - Dark Wiki, каталог onion ссылок с обсуждениями и без цензуры m - Dark Wiki, каталог onion ссылок с обсуждениями и без цензуры (зеркало) p/Main_Page - The Hidden Wiki, старейший каталог.onion-ресурсов, рассадник мошеннических ссылок.

Кракен зайти зеркало - Как зайти на кракен с компа

а пресечение каналов поставок наркотиков и ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся их сбытом». Интернету это пойдёт только на пользу. Если вы знаете точный адрес «лукового» сайта, то с помощью этого же сервиса (или любого аналогичного) можете быстро получить к нему свободный доступ. Годный сайтик для новичков, активность присутствует. Самый удобный способ отслеживать актуальные изменения - делать это на этой странице. Отдельного внимания стоит выбор: Любой, моментальный, предварительный заказ или только надёжный. Ремикс или оригинал? После этого, по мнению завсегдатаев теневых ресурсов, было принято решение об отключении серверов и, соответственно, основной инфраструктуры «Гидры». Этот сайт упоминается в сервисе социальных закладок Delicious 0 раз. Сам же сайт включает в себя множество функций которые помогают купить или продать вес буквально автоматизированно, и без лишних третьих лиц. Whisper4ljgxh43p.onion - Whispernote Одноразовые записки с шифрованием, есть возможность прицепить картинки, ставить пароль и количество вскрытий записки. Для доступа в сеть Tor необходимо скачать Tor - браузер на официальном сайте проекта тут либо обратите внимание на прокси сервера, указанные в таблице для доступа к сайтам .onion без Tor - браузера. Как зайти без тора: Через. Hydra или «Гидра» крупнейший российский даркнет-рынок по торговле, крупнейший в мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Onion/ - Bazaar.0 торговая площадка, мультиязычная. Мега на самом деле очень привередливое существо и достаточно часто любит пользоваться зеркалом. Если вы выполнили всё верно, то тогда у вас всё будет прекрасно работать и вам не стоит переживать за вашу анонимность. И так, несколько советов по фильтрации для нужного вам товара. Onion - крупнейшая на сегодня торговая площадка в русскоязычном сегменте сети Tor. Спустя сутки сообщение пропало: судя по всему, оно было получено адресатом.

Точнее его там вообще нет. Главная ссылка сайта Omgomg (работает в браузере Tor omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd. Kp6yw42wb5wpsd6n.onion - Minerva зарубежная торговая площадка, обещают некое двойное шифрование ваших данных, присутствует multisig wallets, саппорт для разрешения ситуаций. Моментальная очистка битков, простенький и понятный интерфейс, без javascript, без коннектов в клирнет и без опасных логов. Итак, скачать Tor Browser Bundle проще всего с наших страниц. При желании прямо в окне распаковщика меняем местоположение на то, куда нам хочется, и продолжаем давить кнопку «Далее» (Next) до конца распаковки. Несмотря на заглавные буквы на изображении, вводить символы можно строчными. Если же вы хотите обходить блокировки без использования стороннего браузера, то стоит попробовать TunnelBear. Sblib3fk2gryb46d.onion - Словесный богатырь, книги. Борды/Чаны. Onion - Neboard имиджборд без капчи, вместо которой используется PoW. Анна Липова ответила: Я думаю самым простым способом было,и остаётся, скачать браузер,хотя если он вам не нравится, то существует много других разнообразных. Но может работать и с отключенным. Регистрация по инвайтам. Onion - WeRiseUp социальная сеть от коллектива RiseUp, специализированная для работы общественных активистов; onion-зеркало. По мне же, так удобнее изменить путь и распаковать его в специально подготовленную для этого папку. На iOS он сначала предлагает пройти регистрацию, подтвердить электронную почту, установить профиль с настройками VPN, включить его профиль в опциях iOS и только после этого начать работу. 1566868 Tor поисковик, поиск в сети Tor, как найти нужный.onion сайт? Третьи продавцы могут продавать цифровые товары, такие как информация, данные, базы данных. Причем он не просто недоступен, а отключен в принципе. Onion - Bitcoin Blender очередной биткоин-миксер, который перетасует ваши битки и никто не узнает, кто же отправил их вам. Первый это пополнение со счёта вашего мобильного устройства. Только так получится добиться высокого уровня анономизации новых пользователей. Веб-сайты в Dark Web переходят с v2 на v3 Onion. . Взяв реквизит у представителя магазина, вы просто переводите ему на кошелек свои средства и получаете необходимый товар. В качестве преимуществ Matanga необходимо записать удобную боковую панель со всеми регионами огромной России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Таджикистана, то есть посетитель может легко и быстро. Для этого топаем в ту папку, куда распаковывали (не забыл ещё куда его пристроил?) и находим в ней файлик. Onion - Harry71 список существующих TOR-сайтов. Whisper4ljgxh43p.onion - Whispernote Одноразовые записки с шифрованием, есть возможность прицепить картинки, ставить пароль и количество вскрытий записки. Onion - одна из крупнейших площадок теневой торговли. Раньше была Финской, теперь международная. Оплата за товары и услуги принимается также в криптовалюте, как и на Гидре, а конкретнее в биткоинах. Onion - Darknet Heroes League еще одна зарубежная торговая площадка, современный сайтик, отзывов не нашел, пробуйте сами.

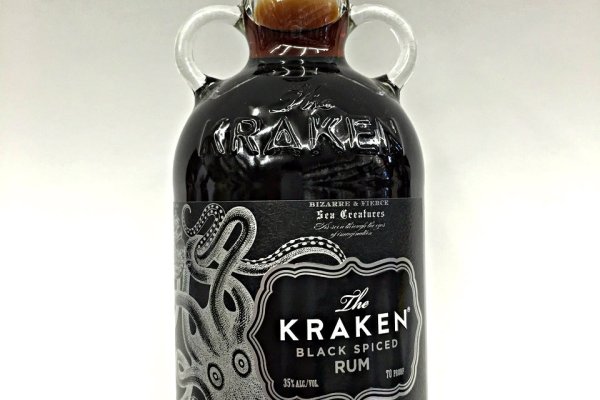

Один за одним организовывались подпольные торговли, а те, кто участвовал в продаже запрещенных вещей регулярно обнаруживались и отправлялись отбывать наказание в места не столь отдаленные. Чтобы не ждать ремонта торговой площадки, покупатели могут воспользоваться зеркалами Кракена. Поэтому первое, что необходимо сделать, когда заходишь на кракен онион нужно пополнить свой биткоин кошелек. Они «трансформируют» рубли на вашей карте в биткоины на кошельке Кракен. Так случилось и с зеркала Кракеном. На Кракене единой валютой выступает биткоин, поэтому на счету должен быть именно. Сделать это можно посредством прямого перевода или же воспользоваться встроенным функционалом кракена - обменным пунктом. Также, данные клиента не сможет отследить провайдер, что немаловажно при покупке запрещенных товаров. В чем же их преимущество? Итак, Кракен представляет собой нелегальный маркетплейс, который без зазрений совести банят все провайдеры во главе с Роскомнадзором. Onion сайты привлекательны тем, что на них можно попасть только через браузер Тор, который, в свою очередь, не попадает ни под одну юрисдикцию, так как создается, дорабатывается и обновляется энтузиастами со всего мира. После этого у вас будут сутки на то, что бы забрать купленный товар и закрыть сделку. Так появился. Регистрация Для всех, кто попадает на kraken onion в первый раз предусмотрена процедура регистрации учетной записи. Когда появляется новый ресурс, который не демонстрирует высокую посещаемость, его жизнью мало кто интересуется, ведь таких сайтов много и какой-либо опасности для ресурсов-гигантов они не представляют. Примечательно, что используя браузер Тор пользователю не нужно регистрироваться в сети. Зеркало это копия основного сайта, которая расположена по другому адресу. Давайте последовательно разберемся с этими вопросами. Так, даже продавцы на маркетплейсе не смогут понять, с кем имеют дело. Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией использования маркетплэйса Кракен. Это удобный и простой способ совершения покупок в даркнете, который зарекомендовал себя за долгие годы применения. 2.Пополнить счет на стороннем ресурсе. Для осуществления покупке на даркнет сайте Онион, клиенту необходимо пополнить баланс счета, выбрать интересующий товар, оплатить покупку и ждать дальнейших указаний от продавца. В борьбе с несправедливостью пострадали многие, однако методом проб и ошибок было принято решение создать теневую часть интернета, где будут «обитать» свободные от закона и предрассудков люди. Все сделки на темном рынке заключаются с использованием криптовалюты, что позволяет дополнительно защитить клиента от нежелательного внимания силовых ведомств. Сотрудничество с таким ресурсом может привести к проблемам, как простого пользователя, так и продавца, но это в случае, если они будут делать все открыто. Есть два варианта:.Самый простой, воспользоваться услугами обменников, которые работают на территории торговой площадки.