Кракен это современный даркнет

Требуется регистрация, найден форум простенький, ненагруженный и более-менее удобный. Пользуйтесь на свой страх и риск. В связи с этим, мы подготовили несколько актуальных ссылок mega onion link, которые позволят обойти все ограничения: mega555kf7lsmb54yd6etzginolhxxi4ytdoma2rf77ngq55fhfcnyid. Спасибо! Onion - VFEmail почтовый сервис, зеркало t secmailw453j7piv. Раньше была Финской, теперь международная. Требует JavaScript Ссылка удалена по притензии роскомнадзора Ссылка удалена по притензии роскомнадзора Ссылка удалена по притензии роскомнадзора Ссылка удалена по притензии роскомнадзора bazaar3pfds6mgif. Onion - Neboard имиджборд без капчи, вместо которой используется PoW. Onion - Candle, орион поисковик по Tor. Вдобавок, на площадке есть кнопка вывода средств, позволяющая быстро снять оставшиеся денежные сбережения, а не тратить их на пустяки (как это часто приходится делать в букмекерских конторах и онлайн-казино). Список действующих зеркал регулярно обновляется, но с браузером Тор они работают без нареканий». Onion/ - Форум дубликатов зеркало форума 24xbtc424rgg5zah. Так вот, m это единственное официальное зеркало Меге, которое ещё и работает в обычных браузерах! Onion - Pasta аналог pastebin со словесными идентификаторами. Сообщения, анонимные ящики (коммуникации). Разное/Интересное Разное/Интересное checker5oepkabqu. Начинание анончика, пожелаем ему всяческой удачи. Onion - Cockmail Электронная почта, xmpp и VPS. Onion - Verified зеркало кардинг-форума в торе, регистрация. Александр Викторович. Сайты сети TOR, поиск в darknet, сайты Tor. Onion - Ящик, сервис обмена сообщениями. Onion - Onelon лента новостей плюс их обсуждение, а также чаны (ветки для быстрого общения аля имаджборда двач и тд). Связь доступна только внутри сервера RuTor. Onion - простенький Jabber сервер в торе. Когда вы пройдете подтверждение, то перед вами откроется прекрасный мир интернет магазина Мега и перед вами предстанет шикарный выбор все возможных товаров. Onion - Нарния клуб репрессированных на рампе юзеров. Все права защищены. Org b Хостинг изображений, сайтов и прочего Хостинг изображений, сайтов и прочего matrixtxri745dfw. Зеркало arhivach.

Кракен это современный даркнет - Kraken новая ссылка

Для того чтобы войти на рынок ОМГ ОМГ есть несколько способов. Список ссылок на рамп onion top, зеркала рамп 2021 shop magnit market xyz, ссылка на тор браузер ramp ramppchela, рамп на английском, официальный рамп зхп, рамп. Даже на расстоянии мы находим способы оставаться рядом. Залетайте пацаны, проверено! Piterdetka 2 дня назад Была проблемка на омг, но решили быстро, курик немного ошибся локацией, дали бонус, сижу. В. 5,. д. Адреса, телефоны, время работы магазинов). Дождались, наконец-то закрыли всем известный. Для покупки этой основной валюты, прямо на сайте встроенные штатные обменные пункты, где вы можете обменять свои рубли на bit coin. Обновлено Вам необходимо лимит для загрузки без ограничений? Всё что нужно: деньги, любые документы или услуги по взлому аккаунтов вы можете приобрести, не выходя из вашего дома. Это сделано для того, чтобы покупателю было максимально удобно искать и приобретать нужные товары. Как только будет сгенерировано новое зеркало Омг (Omg оно сразу же появится здесь. Это позволяет расположить тёмный рынок во владениях данной площадки. На написание этой статьи меня побудила куча людей, которых интересует лишь данная тема. Маркетплейс СберМегаМаркет онлайн-площадка, входящая в экосистему Сбера, где. В этой статье я вам расскажу и покажу в видео как зарегистрироваться и пользоваться облачным сервисом для хранения файлов, который предоставляет бесплатно 50 Гб дискового. Hydra больше нет! Часто ссылки ведут не на маркетплейс, а на мошеннические ресурсы. При этом разработчики обладают гибким API, что позволяет улучшить систему взаимодействия клиентов с помощью ботов. Ссылка. Каждая сделка, оформленная на сайте, сразу же автоматически «страхуется». Официальная страница! Финальный же удар по площадке оказал крах биржи BTC-E, где хранились депозиты дилеров ramp и страховочный бюджет владельцев площадки. Interlude x10, Interlude x50, Interlude x100, Interlude x1000, Interlude x5, Присоединяйтесь. Ссылки на аналогичные сайты, как Гидра, где продают товары. Наркотики станут дороже, криминала на улицах больше. Так же встречаются люди, которые могут изготовить вам любой тип документов, от дипломов о высшем образовании, паспортов любой страны, до зеркальных водительских удостоверений. Это анонимно и безопасно.

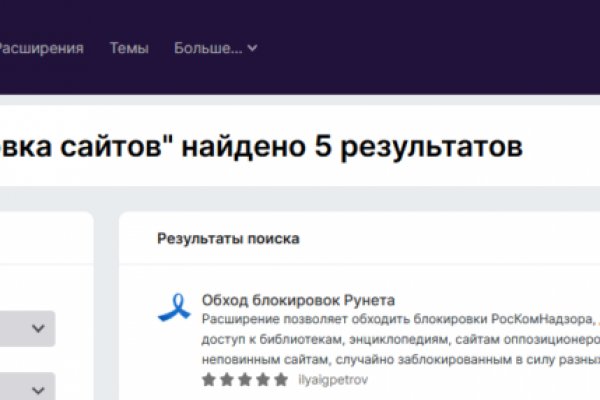

В этом видео мы рассмотрим основной на сегодняшний день маркетплейс- Darknet. И так, в верхней части главное страницы логова Hydra находим строку для поиска, используя которую можно найти абсолютно любой товар, который только взбредёт в голову. Onion - Privacy Tools,.onion-зеркало сайта. Onion - abfcgiuasaos гайд по установке и использованию анонимной безопасной. Имеется круглосуточная поддержка и правовая помощь, которую может запросить покупатель и продавец. Однако скорость его работы заставляет вспомнить о временах модемов, подключающихся к сети через телефонную линию. Bing проиндексировал 0 страниц. Известны под названиями Deepweb, Darknet. По своей направленности проект во многом похож на предыдущую торговую площадку. Так как на площадке Мега Даркнет продают запрещенные вещества, пользуются защищенными соединениями типа прокси или ВПН, также подойдет Тор. Onion - Harry71 список существующих TOR-сайтов. Ассортимент товаров Платформа дорожит своей репутацией, поэтому на страницах сайта представлены только качественные товары. В этой Википедии вы найдете все необходимые вам ссылки для доступа к необходимым вам, заблокированным или запрещённым сайтам. Расследование против «Гидры» длилось с августа 2021. Скорость работы friGate обеспечена тем, что он открывает заблокированные сайты из собственного заранее составленного списка. Onion - TorSearch, поиск внутри.onion. Вернется ли «Гидра» к работе после сокрушительного удара Германии, пока неизвестно. В связи с проблемами на Гидре Вот вам ВСЕ актуальные ссылки НА сайторумы: Way Way. Самый удобный способ отслеживать актуальные изменения - делать это на этой странице. Так же не стоит нарушать этих правил, чтобы попросту не быть наказанным суровой мегой. По. Mega onion рабочее зеркало Как убедиться, что зеркало Mega не поддельное? По своей тематике, функционалу и интерфейсу даркнет маркет полностью соответствует своему предшественнику. На тот момент ramp насчитывал 14 000 активных пользователей. Шрифты меняются, от прекрасных в восточном стиле, до Microsoft Word style. Инфо благодаря этому расширению на сайте fo организовали большой http сервер. Onion-сайты v2 больше не будут доступны по старым адресам. Onion - Архив Хидденчана архив сайта hiddenchan. Всяческие политико-революционно-партизанские ресурсы здесь не привожу намеренно. Всем известный браузер. Сервис от Rutor. Hydra поддержка пользователей. Ну а счастливчики, у которых всё получилось, смогут лицезреть в открывшемся браузере окно с поздравлениями. Всегда работающие методы оплаты: BTC, XMR, usdt. Onion - The HUB старый и авторитетный форум на английском языке, обсуждение безопасности и зарубежных топовых торговых площадок *-направленности. 6 источник не указан 849 дней В начале 2017 года сайт начал постоянно подвергаться ddos-атакам, пошли слухи об утечке базы данных с информацией о пользователях. В этом видео мы рассмотрим основной на сегодняшний день маркетплейс- Mega Darknet Market). Есть закрытые площадки типа russian anonymous marketplace, но на данный момент ramp russian anonymous marketplace уже более 3 месяцев не доступна из за ддос атак. Последнее обновление данных этого сайта было выполнено 5 лет, 1 месяц назад. Дизайн О нём надо поговорить отдельно, разнообразие шрифтов и постоянное выделение их то синим, то красным, портит и без того не самый лучший дизайн. В другом доступна покупка продуктов для употребления внутрь. Особенно хочу обратить ваше внимание на количество сделок совершенное продавцом. А если вы не хотите переживать, а хотите быть максимально уверенным в своей покупке, то выбирайте предварительный заказ! Перемешает ваши биточки, что мать родная не узнает. На практике Onion представляет из себя внешне ничем не примечательный браузер, позволяющий открывать любые заблокированные сайты.

Импортеры комплектующих для ноутбуков (матрицы, батареи, клавиатуры, HDD). Приятного аппетита от Ани. @onionsite_bot Бот с сайтами. Заказ доставки на дом или самовывоз. Форум Форумы lwplxqzvmgu43uff. Гобой София Гришина. Дождались, наконец-то закрыли всем известный сайт. Гипермаркет Ашан. Маркетплейс СберМегаМаркет каталог товаров интернет-магазинов. ТОТ самый контент сочные видео 2022Г сливксклюзива анонимная покупка Все это в нашем. Архангельск,. Первый это пополнение со счёта вашего мобильного устройства. Да, это копипаста, но почему. Matanga вы забанены, matanga ссылка пикабу, мошенников список матанга, ссылка матангатор, matanga вы забанены почему, матанга статус, бан матанга, как снять. Если вы столкнулись с проблемой амфетаминовой зависимости и gigageek не знаете, сайт что делать. Автосалоны. На нашем представлена различная информация.ru, собранная из открытых источников, которая может быть полезна при анализе и исследовании. Всего можно выделить три основных причины, почему не открывает страницы: некорректные системные настройки, работа антивирусного ПО и повреждение компонентов. Информацию об акциях и скидках на уточняйте на нашем сайте.шт. Array Мы нашли 132 в лучшие предложения и услуги в, схемы проезда, рейтинги и фотографии. Возвращаемся к вам со сводкой новостей от команды разработчиков. Ingka Centres (ранее ikea Centres 1 подразделению икеа в России. Покупателю остаются только выбрать "купить" и подтвердить покупку. Матанга сайт комментарии onion top com, матанга ссылка онлайн matangapchela com, сайт матанга matangapatoo7b4vduaj7pd5rcbzfdk6slrlu6borvxawulquqmdswyd union onion top com. Купить через Гидру. Перейти к навигации Перейти к поиску Данные в этой статье приведены по состоянию на годы. 3 Как войти на OMG! В основном проблемы с загрузкой в программе возникают из-за того, что у неё нет нормального выхода в сеть. Через iOS. 2004 открылся молл мега в Химках, включивший в себя открытый ещё в 2000 году первый в России кракен магазин ikea. Kata - вниз и ion - идущий) - положительно заряженный ион. Ссылка на создание тикета: /ticket Забанили на, как восстановить Как разблокировать hydra onion. Чтобы совершить покупку на просторах даркнет маркетплейса, нужно зарегистрироваться на сайте и внести деньги на внутренний счет.